③浴室のポイント

浴室の注意点

第一項 浴室

進行性の疾患を抱えている場合は、まず、入浴行為に付いて、入浴がどの程度、自力で可能かの分析します。

又、全介助か見守り、一部介助か等を考慮して介助に必要な浴室の状況を考る必要があります。

浴室の利用

①浴室は浴室に入る・お風呂に入る・身体を洗う・浴槽を出ると、浴室には狭い場所に加えて色々な作業を伴います。

②介助者共々滑りやすく、家庭内事故の多発している場所です、慎重な計画を建てましょう。

③高齢者にとって入浴は、持っている障害の大小にかかわらず大変なリスクを伴います。

④特に浴槽の入り口の段差解消や浴槽縁高さの工夫や手摺りの設置等でリスク回避を検討しましょう。

⑤移動しやすく、又、浴室のスペースや浴槽自体の形、深さも検討すべき要因です。

⑥既製品にとらわれず、対象者の身体機能にあった浴槽浴室の創意工夫をしましょう。

ご自分自身で入浴が出来る方あっても滑りやすい環境ですからスノコ等の設置をして、滑り止め段差解消の工夫をしましょう。 |

平成24年度首都圏白書より |

※浴室のスペース

浴室のスペースは、壁心から芯まで1820mm奥行きが壁心から芯までで1820mm四方の面積が欲しい。

このスペースがあるとベンチに腰掛け脱着や洗面行為ができ、介助者のスペースも余裕を持って、事が出来るとされています。

浴室の出入り口も、車いすが出入りできるスペースが必要です。通常の入り口の幅だと600mm前後ですがこれだと車いすの出入りが出来ない。

現在、歩行が可能であっても、先々入り口を広げる工事をして車いすが出入りできるようにする手間を考えれば浴槽入り口の幅は有効幅850mm(介助用750mm)の開口部をもうけていると通行が可能であるとされています。

※入り口と段差

通常は脱衣所へ水があふれないように通常100mm程度の段差が付いていますが、高齢者や車いすには浴槽の出入り口に段差があると出入りに不便があり、転倒の原因にも成りますので段差を無くす事が大切です。

段差解消には、スノコや段差解消機器でスロープを付けて対処しましょう。

但し、段差を解消すると床面からの水漏れ対策が必要です。

水漏れの対策の一つとしてパンチ型グレーチングの板を入り口に引いて排水溝へ水を流す方法もあります。

※浴槽

浴槽での問題は浴槽への移動です。ジャワーで済ます場合はとにかく、浴槽への出入りです。とくに浴槽縁の高さ通常は400~450mmの高さをまたいで浴槽に入る場合、とても不安定な姿勢になります。

このために、スノコを使い浴槽縁に合わせたスノコを使い高さの調整をします。

また、浴槽の幅が広くてまたぐときに不安定に成るので浴槽幅の厚い物は避けましょう。

※手摺り

浴室内での身体の移動は、浴槽内の手摺りを使い横移動、縦移動、浴槽内の移動と全体重を掛けて移動しますので、バスユニットなどで手スリの設置工事には注意をしましょう。

手摺りの設置には、下地だけでなく補助材も設置して頑丈に取り付けることが大切です。

身体全体で持ちますので、しっかり付けていないと長く使っていると、手摺りの接合部分に傷みが出てきて大きな事故のもとになります。

見た目よりも内側でいかに頑丈な設置工事をしたかと云うことになります

注意すべきところを考えてみましょう。

|

☆浴槽の注意ポイント

①段差で済まずいた。

② 床が汚れやすい。

③洗い場で足を滑らせた。

④ 換気の清掃が大変。

⑤ 排水口の清掃が大変。

⑥ 冬場は寒い。

⑦ 温度調整が大変。

⑧ 浴槽を跨ぐとき不安定になる。

|

|

|

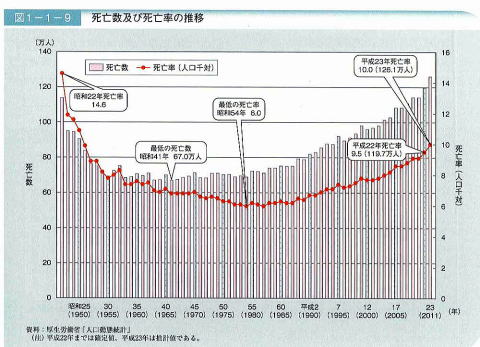

★参考文献 「グラフは高齢化社会 内閣府平成24年度版より」月刊総合ケア・福祉住環境コーディター検定・日本医師会雑誌「リハビリテーションマニアル」メディカルレビュー社「GERONTOLOGY」高齢白書平成24年度版、東京都住宅局福祉課資料、ケアプランの上手な立て方(日本実業出版社)他

最初はご相談から、始まります。

株式会社日本ザイカン宛

TEL

03-5368-2611へ

FAX 03-5368-2612 ご相談はメールでも

|