④キッチンのポイント

どの程度、自力で食事ができるかの分析と判断が大切です。毎日の食事ですから、本人の気持も配慮して楽しく食事ができるようにする努力が必要です。

キッチンのスタイル

第一項 キッチンスタイル

※料理を作る・火を使う・水を使う。

キッチンには色々な作業を行います、身体機能の低下した高齢者や障害を持っている人が使いやすいプランをたてなくてはなりません。

一 つの場所での上下の動き左右の動きと作業導線が効率よく出来るようにプランの段階でキッチンの大まかな形を検討しましょう。

キッチンには直線のI型、L字型、対面式のII型、U字型と色々あります。

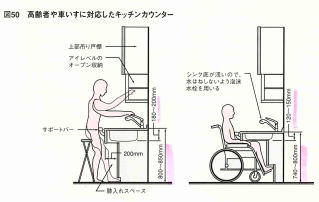

近年では電磁調理器(IH)が普及していますが、足腰が弱くても車いすからでも調理やすい調理台と洗い物ができるようにシンクの高低も調整し、車いすの使用の方はシンクの下に車いすが入りやすいように給排水のパイプの位置をずらす工夫が必要となります。

現在販売されている標準的な調理器の高さは800mm850mmの二種類の高さのものがあります。

高齢者や障害を持っている人は調理台の下の台で、約10cm程度の調整ができます。

床の高さにご注意を

バリアフリーで他の部屋との段差をなくす場合に、キッチンの床を和室・リビングと床上げしていくと、最後にキッチンの床上げになります。

健常者や通常の使用の高さでは床をあげることで調理の時に低すぎて腰に負担がかかったりします、高い場合は台を置いて調整はできますが、調理台が低すぎると訂正が効きません。

何でもバリアフリーということではいけません、元々の意味は障害をなくすという意味ですがわざわざ障害を作ることにもなりかねません

☆キッチンの注意ポイント

① カウンターの高さが合わない。

② 換気扇が弱い。

③ コンロの数が足りない。

④ シンクが小さい。

⑤ コンロ周りの汚れが取りにくい。

⑥ 作業スペースが少ない。

|

|

|

※キッチン

高齢者や障害を持っている人が安全にキッチンを使えるように工夫をしなくてはなりませんが、健常者が常に使うことが多いのであればかえって改造の必要がないかもしれません。

しかし、加齢により手足の衰えがでてきつつある高齢者の場合は、重い鍋の上げ下げとか食器棚の位置は工夫が必要です。使う人により適時な配置を考えることか大切です。

マニアルがあるからそれにあわすのではなく、利用費などの高い人にあった調理台・シンクの高さ、吊り戸棚の配置等を考えましょう。

IHに改造して今まで使っていた鍋がほとんど使えなくなります、改装や一方的な改修でよけいに不便にすることがないように良く話し合って設計しましょう。健常者の目線では有りません、使う人の目線で、内装、改装はそれからです。

★参考文献

「グラフは高齢化社会 内閣府平成24年度版より」月刊総合ケア・福祉住環境コーディター検定・日本医師会雑誌「リハビリテーションマニアル」メディカルレビュー社「GERONTOLOGY」高齢白書平成24年度版 東京都住宅局福祉課資料ケアプランの上手な立て方(日本実業出版社)他

最初はご相談から、始まります。

株式会社日本ザイカン宛

TEL

03-5368-2611へ

FAX 03-5368-2612 ご相談はメールでも

|