| ⑦家族介護の家・自立した生活を送る

『高齢者の身体機能は、遅かれ必ず低下する、進行性の疾患を持つ高齢者の場合もしかりである。』

食事摂取・排泄行為・入浴行為・身の回りの動作・寝起き等々で、一連の作業を行う上で、このような身体機能の低下を、家庭内での生活していく上で、いかに負担を軽くして、どのように捉えていくかを慎重にしなければ、後々に問題が起こる。

医学的管理の必要性、素人判断は禁物です、ホームドクターに必ず相談して判断を仰いでから具体的な行動をしましょう。

住宅改装相談のながれ

1,条件の整理 (高齢者の住環境)

身体状況の把握をして進行性の疾患があればその先の工夫をしておく事。身体機能の変化も把握しておか なければ、視力・色弱障害等が有れば、壁廊下の照明や色合いまで工夫が必要である。

疾患等による障害の度合いにより、廊下を車いすで移動・入浴も自力で等の作業がすべて影響するので、住宅改修等の根底から計画が変わってくるので良くその人の能力まで把握しておくこと。

2、どんな作業が

どの程度の不自由か、やがてどうなるのか、どんな作業をどこまでやるのか。

※家屋状況の把握は

戸建てやマンションでは、出来る改修の範囲も異なってくる。

賃貸と持ち家では、全く違う方法を取り入れなくては成らなくなる。

※家族状況の把握は、

健常者と疾患の為の設備が、マイナスに成らないように、例えばトイレの手すり一つについても、固定した手すりを設置するよりも、他の人が使わないときのことも考えて可動式とする方法もある。

※経済状況の把握は、

最終的な結論を出すときに必要となります、改修工事全体の費用と見積もりを取っても予算が全然足らない場合かあります。

そういった場合もあきらめず、一つの介護保険補助だけを検討するのでは無く、都道府県の補助・市区町村の補助・国の補助と調べて下ださい。補助を合計すると利用範囲も広がります、また、介護保険でのリース設備の利用も検討し全体に工事費を安くする方法も検討する。

3,注意すべき事

住宅改修や建築工事ではすべては解決しないと云うことを認識しておくこと。

連帯との保全(保険・医療・福祉・住宅改装・その他の行政等の力や知識を借りること)。

自立要素が大切であることを認識する、やはり本人の自立能力とそれを支える住宅環境が大切である。

4,住宅内の事故死全年列対比65歳以上

現実を把握して下さい、些細なことでから事故が起こっています。

| 住宅内の事故死の発生率は 全年齢対65歳比 72.6%

1.スリップ、つまずきによる平面での転倒死 全年齢対65歳比 83.2%

2.浴槽内の溺死 全年齢対65歳比 83.0%

3.階段からの転倒死 全年齢対65歳比 63.9%

4.火災等煙等による死 全年齢対65歳比 55.1%

5.建物建造物からの転倒死 全年齢対65歳比 37.8%

|

5.住宅改善のアドバイス

日本住宅の構造的欠陥である床が上がって、段差が存在するのが当たり前を「工夫で克服」する事。

ユニバーサルデザインとは、すべての人、誰にでも使いやすい住宅構造にすること。

個人の能力にあわせ住宅改修や設備の改修。

事故が起こりにくい環境を作る事、著とした工夫や躓きやすいところに手が添えられる立て手すりの設置。

予防改修・段差の解消・平面の転倒防止。

6,何のための住宅改修かをよく考えること、目先の事のみの改修をやらない。

将来を見据えた、家族の負担を軽るくし、本人の生活行動やその範囲を広く豊かにする。

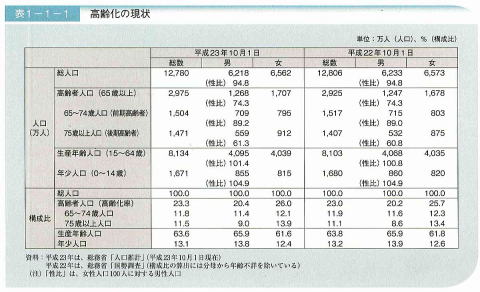

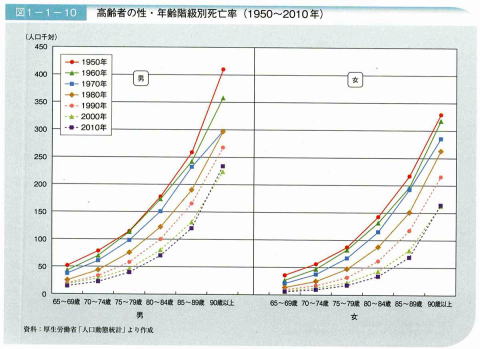

平成24年度 高齢者白書より

★参考文献

「グラフは高齢化社会 内閣府平成240年度版より」月刊総合ケア・福祉住環境コーディター検定・日本医師会雑誌「リハビリテーションマニアル」メディカルレビュー社「GERONTOLOGY」高齢白書平成24年度版 東京都住宅局福祉課資料ケアプランの上手な立て方(日本実業出版社)他

最初はご相談から、始まります。

株式会社日本ザイカン宛

TEL

03-5368-2611へ

FAX 03-5368-2612 ご相談はメールでも

|